PROTECT YOUR DNA WITH QUANTUM TECHNOLOGY

Orgo-Life the new way to the future Advertising by AdpathwayIl y a presque 30 ans, Bill Wennington devenait le premier Montréalais à remporter un titre de la NBA. C’était en 1995, aux côtés de Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman, lors du deuxième triplé des légendaires Bulls de Chicago.

Aujourd’hui encore, il vit à Chicago, où il commente les matchs des Bulls à la radio. Il y a passé près de la moitié de sa vie.

Mais c’est depuis sa maison en Nouvelle-Écosse qu’il accorde cette entrevue exclusive à Radio-Canada Sports. Assis sur son balcon, vêtu d’une veste en jean ornée des drapeaux du Canada et des États-Unis, il incarne pleinement cette dualité identitaire.

Wennington garde toutefois le Canada, et surtout Montréal, au cœur de cette identité. J'adore retourner à Montréal, c’est une ville très chère à mon cœur, affirme-t-il. C’est là que j’ai passé les 16 premières années de ma vie, que j’ai appris et que je suis devenu l’homme que je suis aujourd’hui.

Avant de remporter ses trois titres de la NBA avec les Bulls, il a grandi à Kirkland, dans l’ouest de l’île de Montréal. C’est là qu’il a touché pour la première fois à cette balle orange, qui allait changer sa vie.

Dans cette entrevue, il revient sur près d’un demi-siècle d’évolution du basketball montréalais, un long chemin qui a mené cette année à la première finale de la NBA opposant deux joueurs de la métropole : Luguentz Dort et Bennedict Mathurin.

Bennedict Mathurin et Luguentz Dort, des amis d'enfance originaires de Montréal-Nord, se sont affrontés en finale de la NBA 2025.

Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Car avant d’en arriver là, Bill Wennington, l’un des premiers pionniers du basketball au Québec et témoin de son évolution depuis plus de six décennies, était loin d’avoir une route toute tracée vers les parquets de la NBA.

Il n’y avait nulle part où jouer

Wennington a grandi à Kirkland dans les années 60 et 70. Comme les autres jeunes, il pratique le hockey, le soccer, un peu le baseball — même si j’étais horrible au baseball, précise-t-il en plaisantant.

Le basketball, lui, est presque inexistant. À Montréal, tu ne pouvais jouer que dans une ligue organisée, se souvient-il.

Pendant les cours d'éducation physique, ils ne sortaient pas les ballons de basket pour qu’on puisse jouer. On faisait du hockey sur gazon, de la gymnastique, du baseball, du football… mais jamais de basket.

Du haut de son 1,88 m (6 pi 2 po), dès l’adolescence, Bill se retrouve pourtant à essayer ce sport. Il s’inscrit à une ligue du YMCA près de son école secondaire, l'Allancroft High School, à Beaconsfield.

Je crois que le plus grand nombre de points que j’ai marqués dans un match à l’époque, c’est quatre!, lance-t-il, amusé. Mais j’adorais jouer, j’adorais la compétition. Et dès cet été-là, je me suis mis à m’entraîner, à pratiquer, à jouer.

Un seul problème persiste : il n’y a effectivement nulle part où jouer. Ni terrains, ni gymnases accessibles, ni culture pour accueillir ce sport.

Il n’y avait pas de terrains extérieurs, les gymnases étaient tous fermés. Ce n’était pas comme aujourd’hui, avec des gyms ouverts ou des endroits pour faire des matchs improvisés, explique-t-il. Il n’y avait nulle part où jouer au basketball. Même l’été. Il n’y avait pas de paniers. Et même si tu trouvais un gymnase, tu ne trouvais pas 10 gars pour jouer.

Aujourd’hui, l’île de Montréal compte 36 terrains de basketball municipaux. Il est également difficile d’imaginer une époque où une école n’offrait pas de séances de basketball dans ses cours d’éducation physique.

Un terrain de basketball municipal.

Photo : Radio-Canada / Natalia Weichsel

Et à l’époque, je n’ai jamais pensé à la NBA. Je ne pensais même pas que c’était possible, que c'était une option. C’est dire à quel point le basketball n’était pas présent.

Un tournant culturel

Quelques années plus tard, après avoir fait sa place dans l’équipe des Espoirs du Québec, Wennington est courtisé par plusieurs écoles secondaires américaines. À 16 ans, il fait ses valises pour New York et rejoint le Long Island Lutheran High School.

La métropole américaine, la Mecque du basketball, offre un tout autre monde : le Madison Square Garden, Rucker Park, une culture ancrée. Le contraste est saisissant.

Je suis passé de ça à New York, où, si tu perdais un match dans un parc, il y avait tellement de monde que tu devais attendre une heure avant de pouvoir rejouer.

C’est devenu un mode de vie : j’allais constamment dans les parcs pour jouer. Et je crois que c’est ce qui m’a vraiment permis de progresser, raconte-t-il. À Montréal, on jouait pendant les entraînements. Mais si ce n’était pas la saison de basketball, on n’y jouait pas. Quand je suis arrivé à New York, c’était tout ce que je faisais.

Et le travail a porté ses fruits. En 1981, Bill est sélectionné au prestigieux McDonald’s All-American, un match réunissant les meilleurs lycéens du pays. Il y rencontre un certain Michael Jordan et s’impose parmi les meilleurs espoirs aux États-Unis.

Il poursuit son parcours à l’Université St. John’s, toujours à New York, qui lui servira de tremplin vers la NBA et où il remportera plusieurs distinctions universitaires. Il est repêché en 1985. La suite appartient à l’histoire : 13 saisons dans la ligue, 3 titres.

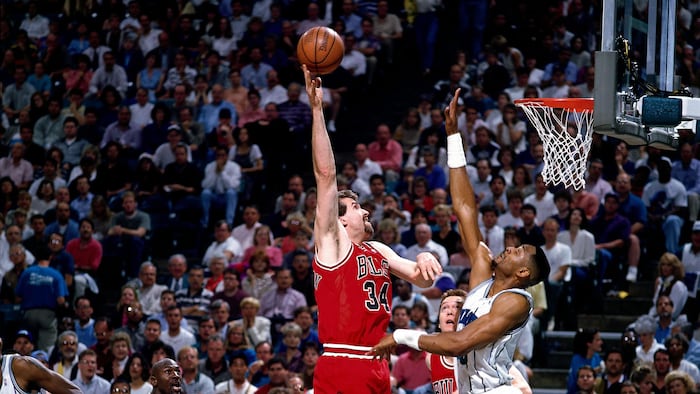

Bill Wennington lors de sa première saison avec les Bulls de Chicago, en 1995.

Photo : Courtoisie des Bulls de Chicago

Malgré ces exploits, il faudra du temps avant qu’il soit reconnu comme athlète d’exception chez lui. Il est intronisé au Temple de la renommée du basketball canadien en 2005, puis au Panthéon des sports du Québec en 2011.

Ce dernier honneur, en particulier, résonne encore fortement en lui. Il y voit un tournant symbolique dans la perception du basketball au Québec.

Mon entrée au Panthéon m’a montré qu’un changement de mentalité s’opérait au Québec, dans le monde du sport, dit-il. Ce n’étaient plus seulement les gens du basket qui y pensaient, c’était tout le milieu sportif qui reconnaissait cette discipline et les accomplissements qui l’accompagnent. C’est à ce moment-là qu’on a commencé à voir un changement d’attitude envers le basketball.

Aller à la base de la pyramide

Petit retour en arrière : jeune, Bill devait parcourir plusieurs heures de route jusqu’en Nouvelle-Écosse pour participer au camp Richie Spears, le seul camp de basketball dans les environs.

Cette absence d’encadrement local, Bill s’en souvient encore. Elle contrastait fortement avec ce qu’il a observé lors de son retour au Québec, à l’occasion de son intronisation au Panthéon des sports. Pour lui, le développement du basketball passe nécessairement par la base, par l’éducation des plus jeunes.

Quand je suis allé au Panthéon du Québec et que j’ai vu qu’il y avait une académie de sport, que le basketball y occupait une place importante, c’était formidable, raconte-t-il. De voir que le jeu grandit, qu’il y a autant d’intérêt. Que des gens enseignent ce sport, qu’ils y jouent, au point où tu peux ouvrir une académie dédiée. Il faut vraiment aller à la base, susciter l’intérêt chez les jeunes.

Là d’où je viens, c’est énorme, parce qu’il n’y avait rien à l’époque. Quand j’étais jeune, je suis allé à un camp de Richie Spears. Aux États-Unis, à Chicago ou à New York, il y a des camps de basketball chaque jour de l’été! Des camps différents, tout le temps.

Cette culture omniprésente du basketball à New York, Chicago ou Los Angeles se reflète au plus haut niveau : ce sont les trois villes les plus représentées dans la NBA. Montréal, elle, commence à peine à construire la sienne. Mais selon Wennington, l’élan est bien lancé.

La progression à Montréal a été spectaculaire. Il y a beaucoup d’excellents joueurs qui émergent de cette ville aujourd’hui.

Les jeunes joueurs disposent aussi, maintenant, d’occasions locales de développement. Il n’ont pas comme seule option de faire leurs valises pour New York, s’ils veulent aboutir dans la NBA.

L’Alliance de Montréal, formation fondée en 2021 dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), continue de gagner en popularité. Bill Wennington a d’ailleurs commenté certains matchs de la ligue l’été dernier, dont un de l’Alliance. Il salue cet effort collectif vers une véritable culture du basketball au Québec.

Alain Louis, basketteur professionnel d'origine montréalaise, a été repêché par l'Alliance de Montréal en 2022.

Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

La LECB en est un bon exemple. Les familles peuvent aller voir des matchs, les regarder à la télé. Les jeunes peuvent les suivre et se dire : "Oui, c’est ça que je veux faire."

Et l’affrontement entre Bennedict Mathurin et Luguentz Dort, cette année, a surtout servi de vitrine. Il a montré aux jeunes de la métropole que ce rêve est atteignable.

Voir deux gars de Montréal en finale, c’est un hommage à la ville et à ses fondations. Aux jeunes qui jouent, mais aussi à ceux qui se poussent, qui visent l’excellence. Et c’est ça, les finales de la NBA : les meilleures équipes, les meilleurs joueurs du monde, qui se battent pour un championnat.

Aujourd’hui, trois joueurs d’origine montréalaise jouent dans la NBA. Une dizaine y ont joué au total, et quatre sont désormais champions : Bill Wennington, Joel Anthony, Chris Boucher et Luguentz Dort.

Les jeunes qui voient ça, ils peuvent aspirer à grandir à partir de là. Je pense que le basketball grandit au Canada et au Québec, et en ce moment, c’est énorme , dit-il, à propos de la finale opposant Mathurin et Dort.

De pionnier à témoin de l’histoire

Dans les années 90, la NBA ne permettait pas aux joueurs de ramener le trophée Larry-O'Brien dans leur ville natale, une tradition qu'elle a récemment adoptée en s'inspirant de la LNH. Bill n'a donc jamais pu ramener le trophée chez lui.

Chris Boucher (au centre) entouré de jeunes, ramène le trophée Larry-O'Brien à Montréal-Nord à la suite de la victoire des Raptors en 2019.

Photo : Radio-Canada

Chris Boucher a eu l'occasion de le faire après la victoire des Raptors en 2019, et Luguentz Dort pourra lui aussi ramener le trophée à Montréal cet été. Des moments marquants, qui inspireront les générations à venir.

Pouvoir ramener le trophée à la maison, c’est formidable, et c'est important pour le développement du jeu, souligne l’ancien des Bulls.

Aussi, l’honneur d’avoir pu reprendre le flambeau et représenter Montréal à ce niveau une fois de plus n’est pas un exploit à prendre à la légère, selon le premier Montréalais à l’avoir remporté.

Tu as l’occasion de représenter ta ville dans un sport où peu de gens, de là d’où tu viens, ont joué à ce niveau, explique-t-il. Ils parlent tous les deux de leur ville avec fierté, et ça, c’est important.

Et de les voir jouer à ce niveau, avoir autant d’impact dans le match, c’était vraiment plaisant.

Champion lui-même à trois reprises, Wennington tente de décrire ce que ressentent probablement Dort et ses coéquipiers aujourd’hui.

Ils s’en souviendront toute leur vie. Réaliser ses objectifs, être le meilleur parmi les meilleurs, c’est ça, être champion de la NBA. Il n’y a pas de sensation comparable. C’est une euphorie qui ne te quitte jamais.

J’en ai encore des frissons, rien que d’y penser, ajoute-t-il après une brève pause.

Quant à lui, à 62 ans, Bill Wennington ne joue plus beaucoup au basketball. Mais il en parle toujours avec une passion contagieuse, comme s’il était prêt à sauter sur un terrain à tout moment, même s’il admet devoir bientôt subir une opération à l’épaule droite.

J’ai un camp de basketball en Illinois et parfois, je joue à HORSE avec les jeunes, de la main gauche. Et je ne m’en sors pas trop mal!, dit-il en plaisantant. Je bats la plupart d’entre eux avec ma main gauche, donc ça va, j’imagine.

Pour lui, atteindre les sommets comme Dort ou Mathurin commence par une chose simple : aimer le jeu. C’est cet attachement profond, bien avant les trophées ou la reconnaissance, qui pousse les jeunes à s’investir, à progresser et à rêver plus grand.

La chose la plus importante que j’ai apprise grâce au basketball, c’est que j’aime ce sport.

Peu importe le sport : hockey, soccer, baseball… Si tu es passionné, ça enrichit ta vie. Les souvenirs que j’ai, et les gens que j’ai rencontrés grâce au basketball, je n’arrive même pas à les mettre en mots, ajoute-t-il.

Fidèle à ses racines, il quitte l’entrevue sur un clin d’œil à la finale de la Coupe Stanley de cette année, qui a vu une équipe américaine triompher pour une 32e année d'affilée.

Je suis désolé pour Edmonton, dit-il avec un sourire mi-ironique. Mais le Canadien n’y était pas, alors… qui en a vraiment quelque chose à faire?

Go Habs Go!, lance-t-il fièrement, dans les derniers mots de l’entrevue.

2 weeks ago

6

2 weeks ago

6

English (US) ·

English (US) ·  French (CA) ·

French (CA) ·